Chapitre

1 : L’adaptabilité

de l’organisme

Term spé SVT. Test 51.

Comportement et Stress,

Adaptabilité : La Peur

Dans notre

quotidien nous sommes soumis à des situations

génératrices de stress. Face à ces agressions plus

ou moins importantes, notre

organisme dispose de différentes réponses adaptatives.

Comment notre organisme

répond-il à une

situation provoquant un stress ?

I.

Le

stress aigu, un ensemble de réponse adaptatives

Face aux

perturbations de

notre environnement (= agents stresseurs : d’origine biologique,

physique, chimique mais

aussi sociale), nous disposons de réponses adaptatives. Il

s’agit par exemple

de la dilatation des pupilles, de l’augmentation des

fréquences cardiaque et

respiratoire, de l’augmentation de la concentration sanguine de

certaines

hormones.

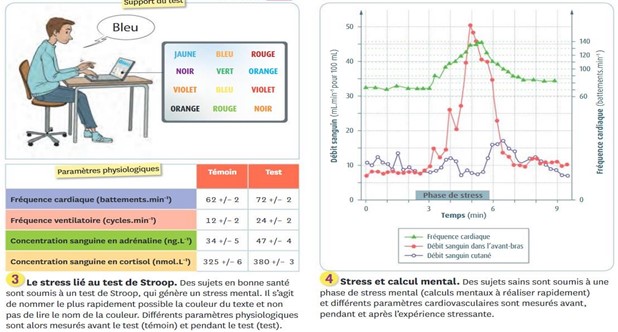

Ces réponses sont stéréotypées (=toujours les mêmes) mais leur intensité est variable. Elles permettent de produire un comportement approprié (fuite, lutte, …) en réponse à l’agent stresseur. Le stress aigu désigne ces réponses face aux agents stresseurs.

II.

Une

double réponse

hormonale plus discrète

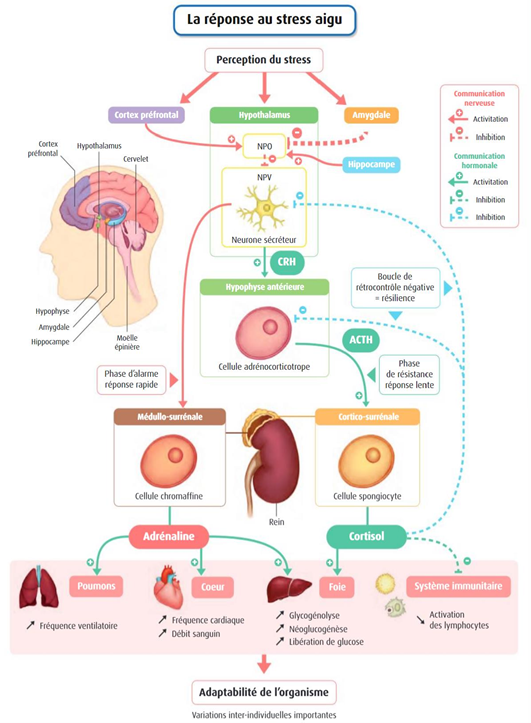

A. La réponse immédiate

à l’agent stressant : la phase

d’alarme

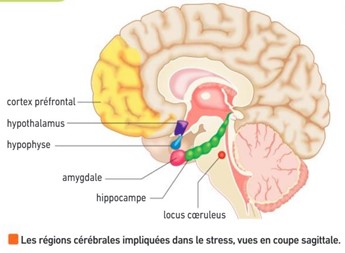

Des

expériences utilisant l’imagerie médicale (IRM) et

des

patients atteints de lésions ont permis d’identifier les

structures du cerveau

et les voies nerveuses impliquées lors d’un stress aigu.

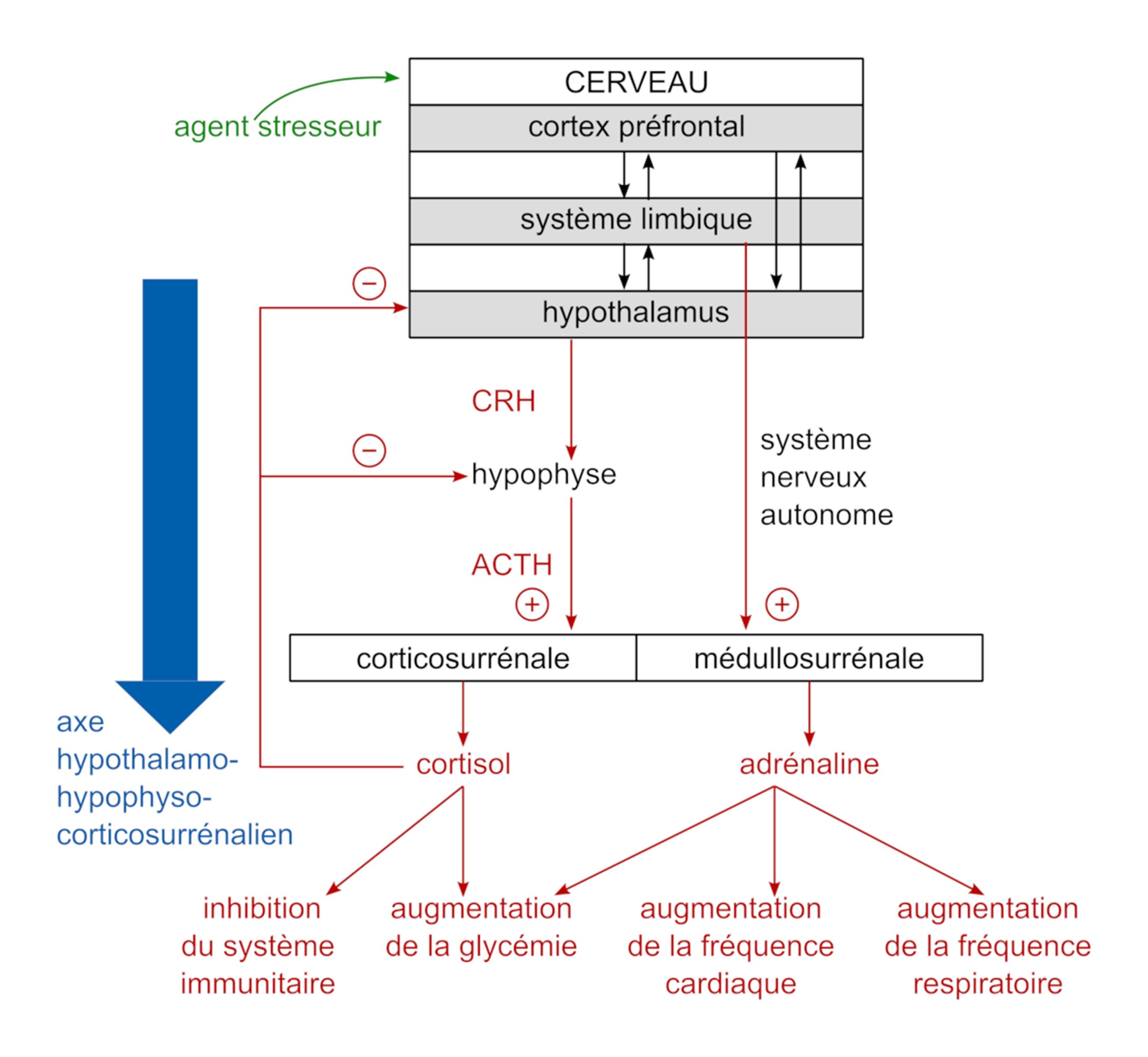

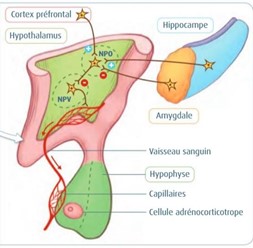

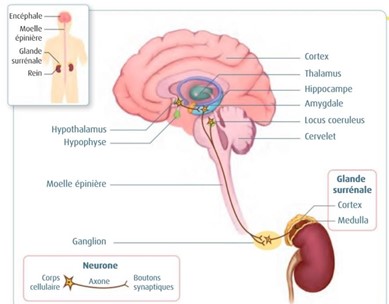

Ainsi, lorsqu’un agent stresseur est détecté (par le cortex préfrontal qui analyse les informations provenant des organes des sens), le système limbique (=ensemble de zones cérébrales impliquées notamment dans la gestion des émotions) est activé. Il comprend entres autres l’amygdale.

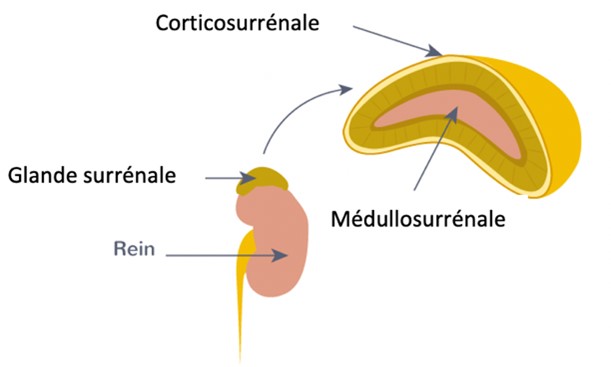

L’activation

de ces structures va se traduire

par la stimulation nerveuse de la partie médullaire

(=interne) des glandes surrénales

(glandes endocrines de forme

triangulaire situées au-dessus des reins) : les médullosurrénales.

Les médullosurrénales

ainsi activées vont libérer dans le

sang de l’adrénaline

seulement quelques

secondes après le début de la situation stressante.

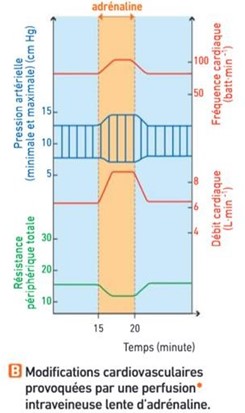

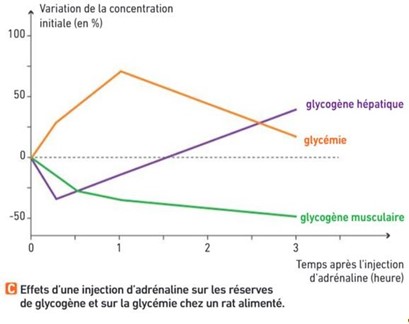

L’adrénaline

est responsable de l’augmentation des fréquences

cardiaque et ventilatoire ainsi que celle de la glycémie.

B. La réponse plus tardive

à

l’agent stresseur et le

retour à l’équilibre : la phase de

résistance

L’exposition

à un agent stresseur va

entrainer ensuite une réponse un peu plus

tardive (mise en place

quelques minutes après le début de l’exposition /

contre quelques secondes pour

la sécrétion d’adrénaline).

En effet l’exposition à l’agent stresseur va entrainer la libération de CRH (Corticotropin-Releasing Hormone ou corticolibérine) par l’hypothalamus (plus précisément le noyau paraventriculaire NPV). Cette neurohormone va alors agir sur la partie antérieure de l’hypophyse (anté-hypophyse) qui en réponse libérer une autre hormone l’ACTH (Adreno CorticoTropic Hormone ou Corticotropine)

L’hypothalamus

et l’hypophyse appartiennent

au système limbique.

C’est la corticosurrénale

qui est l’organe cible de l’ACTH. Elle va alors

libérer du cortisol

dans le sang. Parmi ses nombreux effets,

le cortisol :

·

Provoque

l’augmentation de la glycémie : il

mobilise les réserves de glycogène et favorise la

synthèse de glucose ;

·

Inhibe

certaines fonctions comme la digestion

ou encore le système immunitaire.

Ces changements physiologiques permettent à l’organisme de réagir face à l’agent stresseur en adoptant un comportement de lutte, de fuite ou d’immobilisation.

D’autre

part, des cellules de l’hypothalamus et de l’hypophyse

possèdent des récepteurs au cortisol. Ainsi le cortisol

produit suite à une

situation stressante va pouvoir se fixer sur ces structures. Cette

fixation

entraine l’inhibition du complexe hypothalamo-hypophysaire qui

libère alors

moins de CRH et d’ACTH. Les corticosurrénales sont alors

moins stimulées et

elles libèrent moins de cortisol.

Ainsi le cortisol limite sa propre sécrétion : on parle de rétrocontrôle négatif. Ce dernier participe à la résilience car il favorise le rétablissement des conditions de fonctionnement durable de l’organisme.

Schéma

bilan de la réponse au stress aigu