I.

Les

structures impliquées dans la photosynthèse

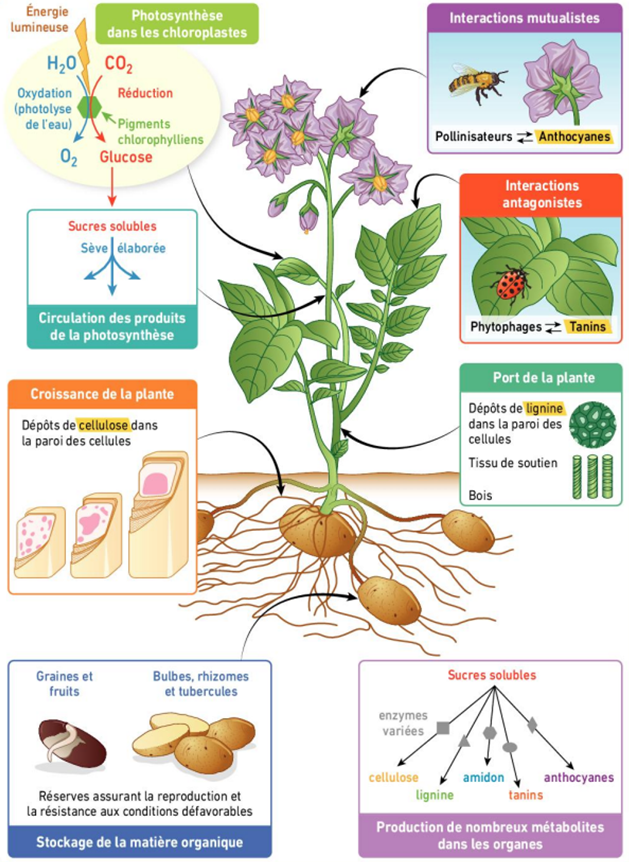

Les

plantes sont capables de produire toutes leurs molécules

organiques (glucides, lipides, protides, acides aminés,

vitamines…) à partir de molécules

minérales, le dioxyde de carbone (prélevé dans

l’air par les stomates), l’eau et les ions minéraux

(prélevés dans le sol et transportés grâce

à la sève brute). Ce sont des organismes autotrophes

qui ont besoin de l’énergie lumineuse

utilisée lors de la photosynthèse.

La

présence d’amidon (une forme de stockage

du glucose) dans les parties vertes exposées à la

lumière peut être mise en évidence. Ainsi la

production de matière organique se fait dans les parties

aériennes et vertes donc principalement au niveau des feuilles.

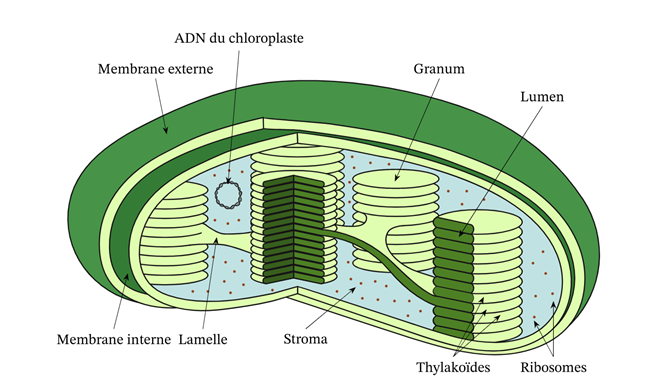

En effet, dans leur parenchyme, on peut observer des cellules

chlorophylliennes qui possèdent des organites

spécialistes de la photosynthèse : les chloroplastes.

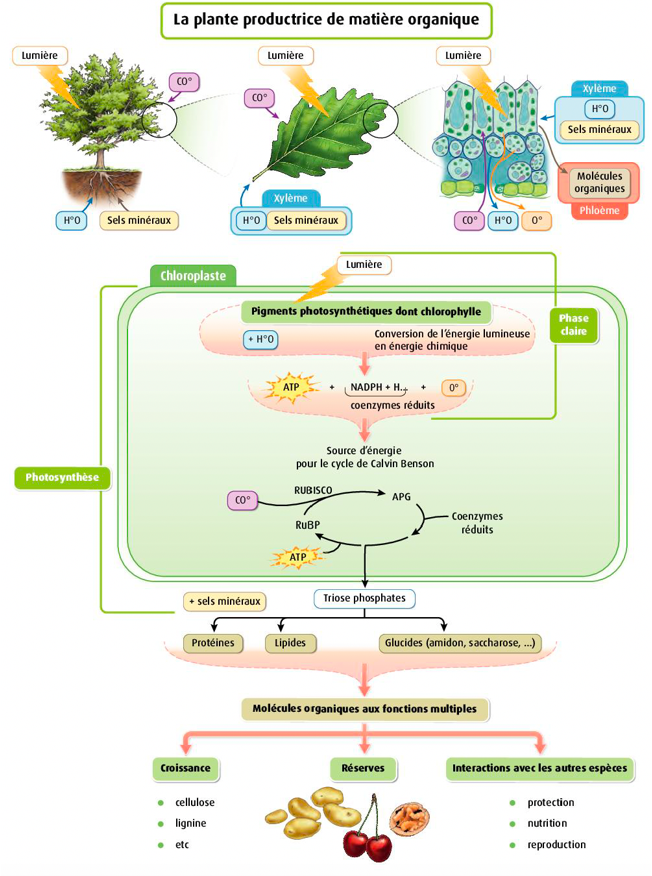

II. Les processus biochimiques de la photosynthèse

A Le rôle de la lumière

Les chloroplastes possèdent des pigments chlorophylliens capables d’absorber l’énergie lumineuse. Il existe différents pigments dont l’absorption des longueurs d’onde de la lumière blanche varie. Ils sont contenus dans la membrane des thylakoïdes des chloroplastes. Ces pigments peuvent être séparés par chromatographie pour distinguer les chlorophylles a et b, les xanthophylles et les caroténoïdes.

La comparaison des courbes représentant la variation de l’absorption de la lumière et de l’intensité photosynthétique en fonction des longueurs d’onde montre une corrélation entre l’importance de l’absorption de la lumière et l’activité photosynthétique. Cette corrélation s’explique par le rôle des pigments (notamment la chlorophylle) dans l’absorption et la conversion de l’énergie lumineuse en énergie chimique utilisée pour la synthèse de molécules organiques (énergie chimique).

B Les réactions chimiques lors de la photosynthèse :

1.

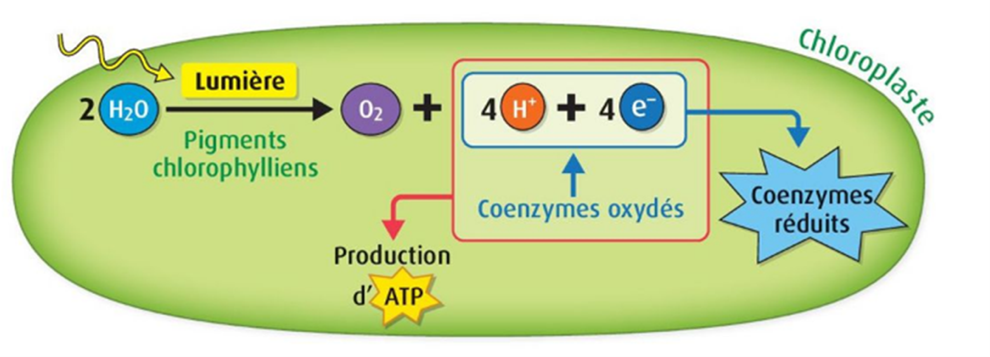

La

phase claire de la photosynthèse : la photolyse de

l’eau

En

1937, Robert Hill constate que si des chloroplastes isolés sont

placés à la lumière ils libèrent du

dioxygène à condition qu’un oxydant (accepteur

d’électrons) soit ajouté dans le milieu. La

photosynthèse s’accompagne donc de réactions

d’oxydoréduction activées par

l’énergie lumineuse. En

1941, Ruben et Kamen montrent que le dioxygène produit lors de

la photosynthèse a pour origine la molécule d’eau.

Les molécules d’eau sont donc oxydées,

libérant du dioxygène mais aussi des protons et des

électrons c’est la photolyse de

l’eau :

La

photolyse de l’eau :

Il

s’agit d’une réaction d’oxydation car

l’eau perd des électrons qui sont

captés par des molécules appelées coenzymes (RH2),

qui passent donc de l’état oxydé à

l’état réduit. Au cours de ce processus de l’ATP

est produit.

2.

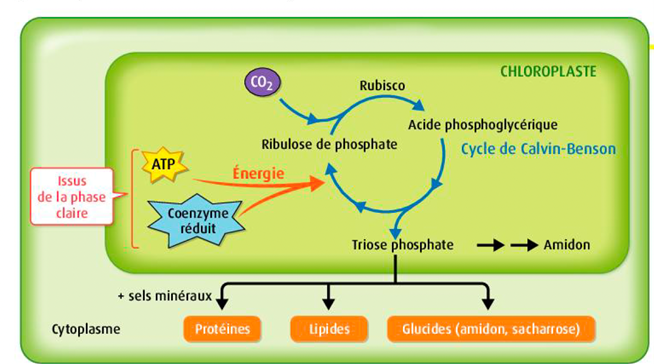

Du

CO2 à la matière organique : la phase

sombre ou chimique de la photosynthèse

L’ATP

et les coenzymes produits pendant la première phase de la

photosynthèse sont des sources d’énergie chimique

que la cellule va pouvoir utiliser. Dans les années 1950, les

expériences de Calvin et Benson montrent que le dioxyde de

carbone est transformé en différentes molécules

organiques comme des glucides (glucose et autres sucres) et des acides

aminés. A la suite de réactions complexes, il y a une réduction du dioxyde de carbone. C’est le cycle

de Calvin-Benson

Cette

étape ne nécessite pas obligatoirement de lumière

mais est dépendante de la phase claire de la

photosynthèse dans laquelle l’énergie lumineuse est

essentielle. Le bilan de la phase sombre est le suivant :

La photosynthèse correspond donc à une réduction du dioxyde de carbone en matière organique couplée à l’oxydation de l’eau.

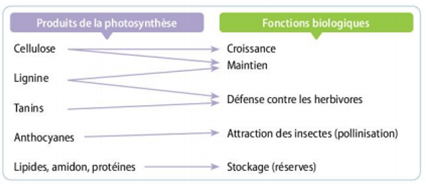

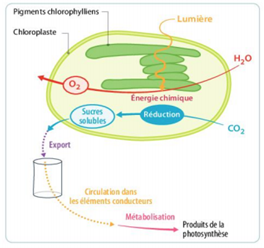

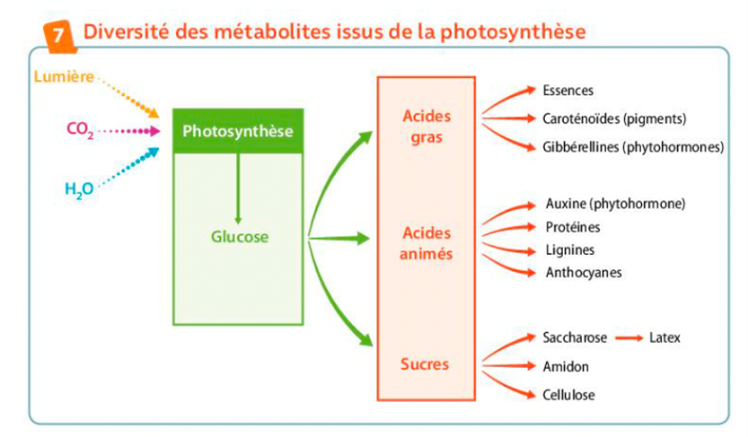

III. Le devenir des produits de la photosynthèse

Les

molécules organiques produites par la photosynthèse sont

en partie utilisées par les tissus chlorophylliens et le reste

est exporté sous forme de petites molécules solubles

(acides aminés et sucres) vers tous les organes de la plante,

notamment les organes non chlorophylliens (racines, bourgeons,

fruits…) via la sève élaborée.

Une

fois sur place, les sucres et les acides aminés sont

transformés pour permettre la production d’une grande

diversité de composés organiques qui remplissent de

nombreuses fonctions dans la plante.

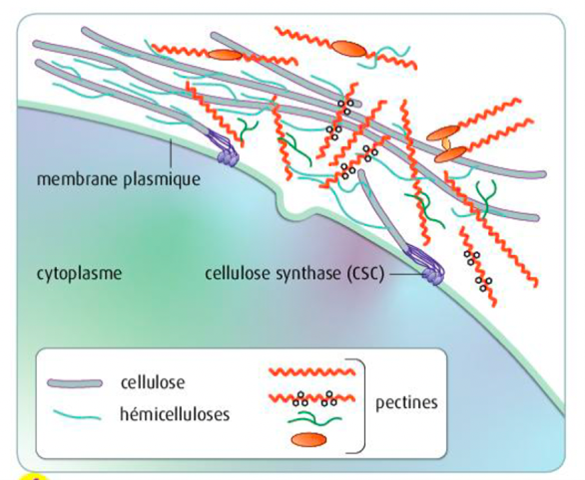

B Des matières assurant la croissance et le prt de la plante :

Les

cellules des plantes possèdent une paroi formée de

différents composés organisés en couches

superposées, c’est le cas des hémicelluloses, des

pectines et de la cellulose. Cette cellulose est un

polymère de glucose synthétisé grâce

à une enzyme (cellulose synthase) chez les jeunes cellules en

croissance. Ainsi au cours du temps, leur paroi initiale fine et

déformable devient de plus rigide et épaisse. La paroi

végétale peut-être secondairement

imprégnée de lignine.

Son

accumulation dans la paroi des cellules du xylème les

imperméabilise et facilite la circulation de la sève

brute.

●

Elle

peut également s’accumuler dans un tissu de soutien, le

sclérenchyme fréquent chez les plantes herbacées.

● Chez les plantes ligneuses (de plus grande taille), un xylème secondaire se forme et s’épaissit années après années dans les organes pérennes comme les tiges et les racines. Ce matériau se lignifie et donne un tissu appelé le bois, responsable du port dressé.

Structure

de la paroi végétale

C Le stockage de la matière

organique

En

hiver ou lors de longues périodes de sécheresse, les

plantes peuvent perdre leurs feuilles ou leurs parties

aériennes. Des organes ont donc été

sélectionnés par l’évolution pour permettre

aux plantes de stocker de la matière organique en attendant le

retour de conditions favorables au développement et à la

photosynthèse.

●

Les

plantes herbacées pérennes possèdent

des organes souterrains comme les bulbes, les tubercules ou les

rhizomes capables de d’accumuler des réserves à

l’abri. Ces réserves sont le plus souvent de nature

glucidiques (ex : amidon stocké dans les amyloplastes de la

pomme de terre).

●

Chez

les plantes annuelles, la pérennité est

assurée par les graines qui contiennent des matières

organiques qui nourriront l’embryon puis la jeune plante. Ces

réserves peuvent être de nature glucidique (blé,

riz) lipidique (noix, amande) ou encore protéique (lentille,

pois).

●

Beaucoup

de plantes possèdent des fruits charnus qui sont

consommés par les animaux ce qui contribue à la

dispersion des graines qu’ils contiennent.

D Produits de la photosynthèse et interaction avec les autres espèces

Chez

les plantes, différentes innovations ont été

sélectionné pour limiter l’impact de la

prédation. Par exemple, les tanins repoussent

les phytophages en développant un gout

désagréable et en perturbant la digestion. (En

se liant avec les protéines alimentaires ou avec les enzymes

digestives, ils produisent des précipités aux effets

toxiques ou répulsif). Ce type d’interaction entraine

une compétition entre la survie de la plante et celle de

l’animal : on parle d’interaction

compétitive.

La

vie fixée pose problème pour le rapprochement des

gamètes (voir chapitre 3). Ainsi des molécules comme les anthocyanes vont favoriser la reproduction en attirant

les pollinisateurs avec des fleurs aux couleurs attractives. Ce type

d’interaction apporte un bénéfice à la

plante et à l’animal : on parle d’interaction

mutualiste.

Ces différentes molécules produites par les plantes peuvent être stockées dans des structures internes aux cellules comme les amyloplastes (amidon) ou dans les vacuoles (anthocyanes et tanins).