Chapitre 1 : L’atmosphère terrestre et la vie

La Terre est

la seule planète que l’on sait habitée.

Le développement de la vie est le résultat

de la

conjonction de nombreux facteurs

astronomiques et physico-chimiques ayant rendu possible

la

présence d’eau

liquide. Un équilibre fragile est atteint permettant le maintien de cette

vie sur Terre.

Problèmes : comment a évolué l’atmosphère terrestre au cours de

l’histoire de la Terre. Quelles conditions ont permis à la vie de s’établir

et de se maintenir.

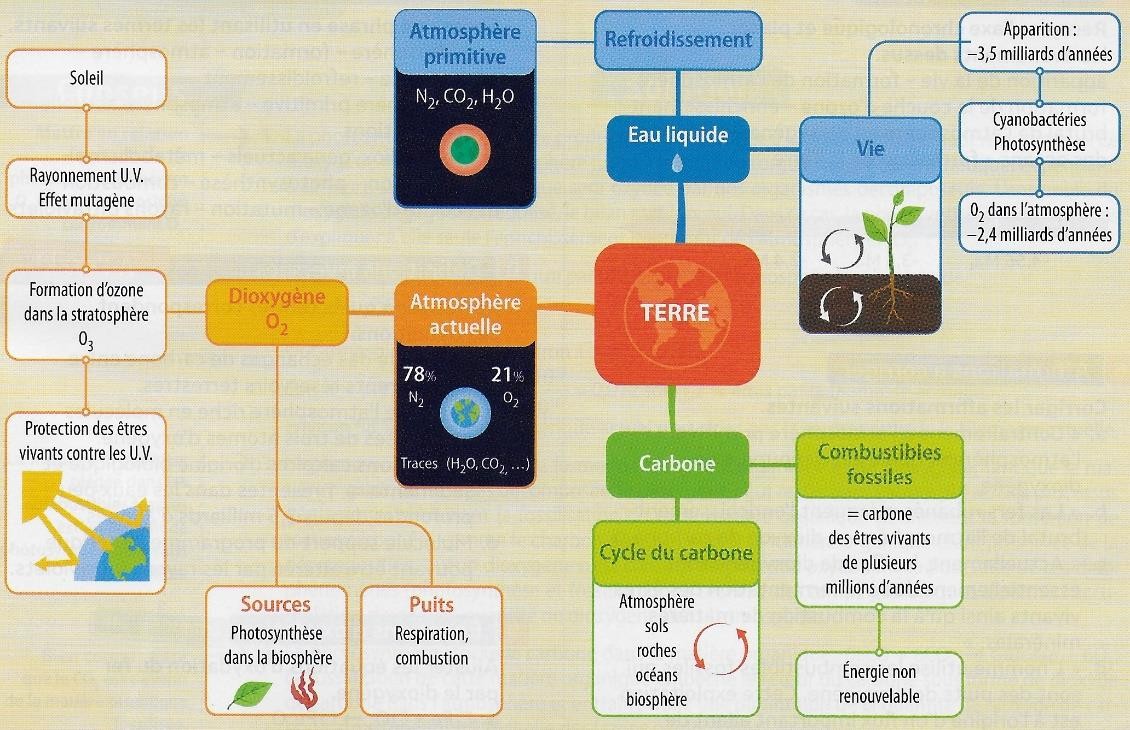

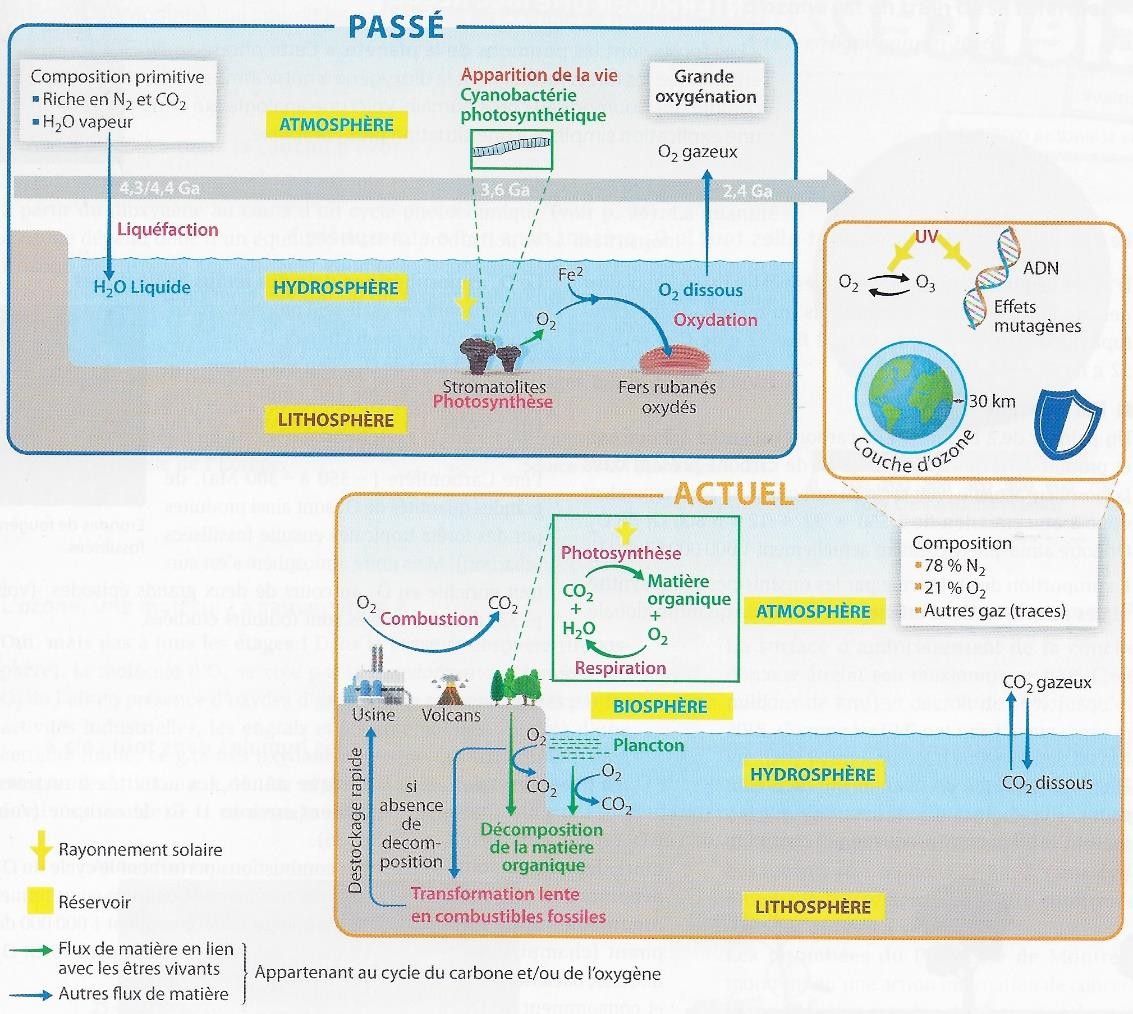

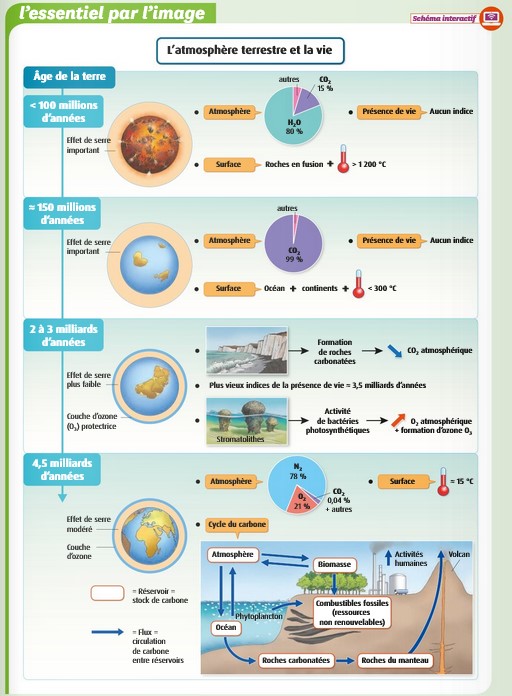

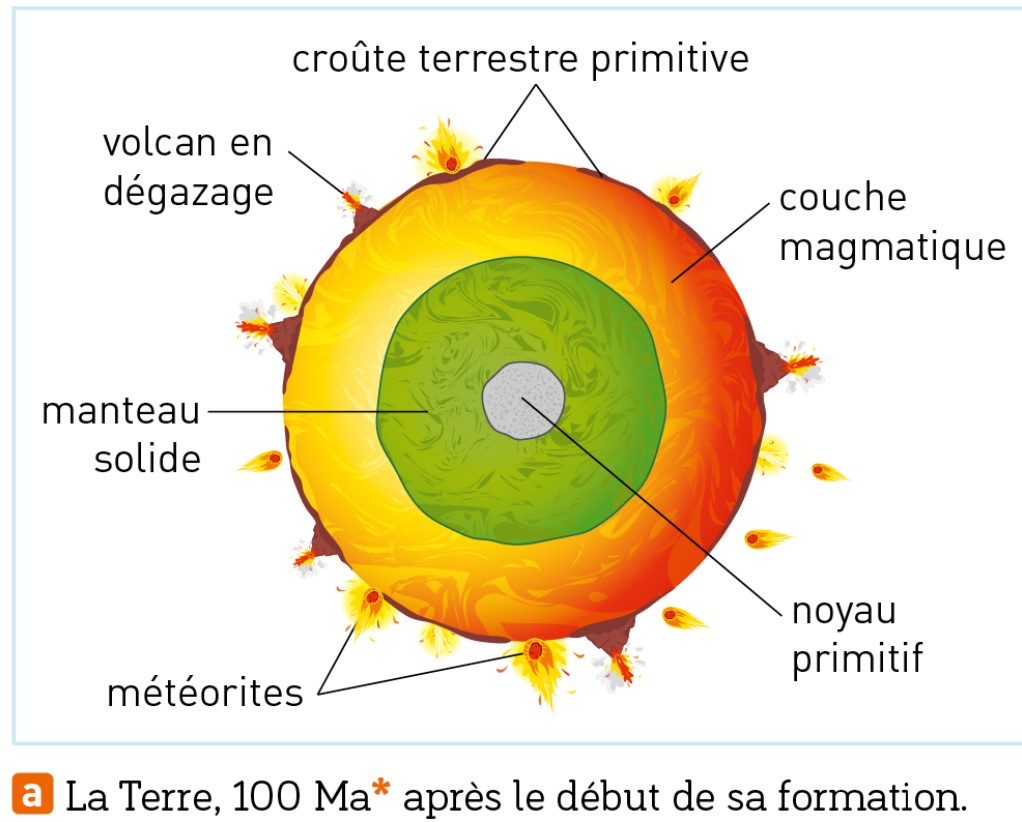

1. La formation de l’atmosphère primitive.

L’origine

de l’atmosphère est liée à celle de la Terre. Comme toutes les planètes

du système solaire,

la Terre s’est formée par accrétion de divers

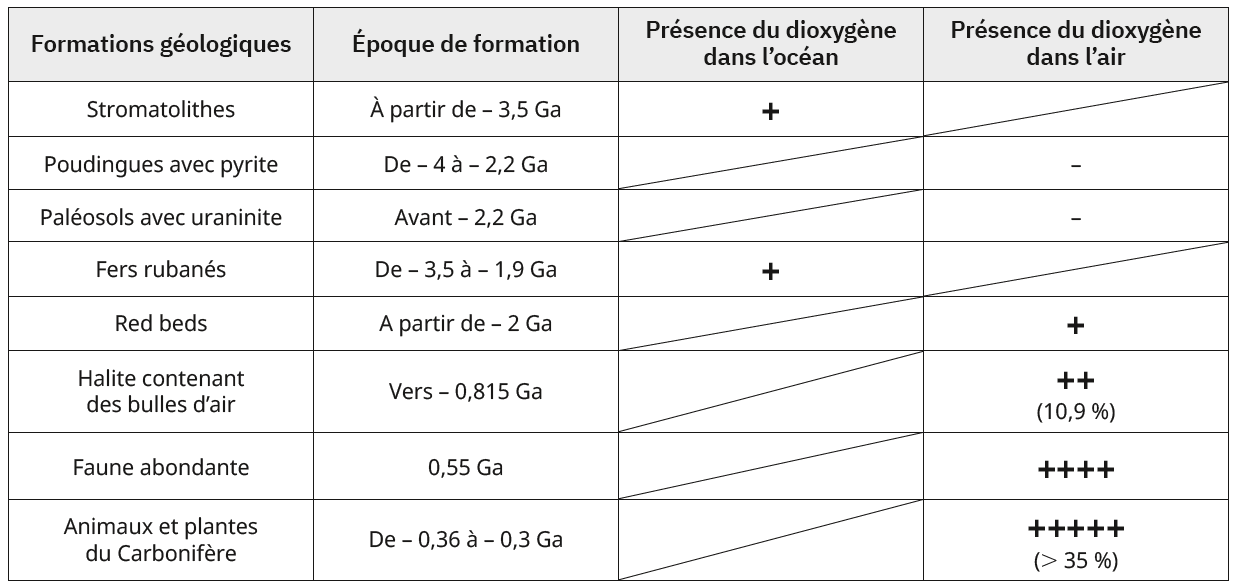

2. L’atmosphère et la vie ont évolué conjointement.

Une fois l’hydrosphère formée,

la vie est apparue

puis s’est

Capables de réaliser la photosynthèse,

ces cyanobactéries fossiles sont les

premiers producteurs de dioxygène connus.

FeO(OH) + H2O → Fe(OH)3

Fe2+(aq) + 2 OH–(aq) -> Fe(OH)2(s)

En précipitant, ce fer a contribué a donnée naissance à des roches

Les fers rubanés (Banded Iron Formation) de l'Archéen de Barberton, groupe de Fig Tree (-3,26 à -3,22 Ga), Afrique du Sud

Lorsque tout le fer présent

dans les océans a précipité, le dioxygène s’est

peu à peu libéré dans l’atmosphère.

Son apparition dans cette dernière

est datée de -2,2 Ga. Il s’est progressivement accumulé jusqu’à atteindre sa concentration actuelle vers -0,5 Ga.

De nos jours, la photosynthèse constitue la principale source de dioxygène atmosphérique tandis que la respiration et les combustions sont les principaux puits de dioxygène.

3. La couche d'ozone protège le vivant

L’ozone se forme à partir du dioxygène dans la stratosphère, entre 15 et 50 km d’altitude. Sous

4. Les activités humaines modifient la composition de l'atmosphère

- L’élément carbone

est présent dans différents réservoirs (atmosphère, océans,

sol, biosphère, roches) qui

s’échangent principalement le carbone sous forme de CO2. Ces échanges constituent le cycle biogéochimique du carbone sur Terre.

- Les quantités de carbone

dans les réservoirs restent constantes lorsque

les flux sont équilibrés.

- Or, en utilisant les combustibles fossiles,

les activités humaines

augmentent le rejet de CO2 dans l’atmosphère. Ce

rejet rapide n’est pas compensé par la formation de pétrole, de gaz naturel ou

de charbon, car leur fabrication requiert des millions d’années.

- Ainsi l’Homme restitue très rapidement dans l’atmosphère le CO2 que la nature avait lentement piégé.