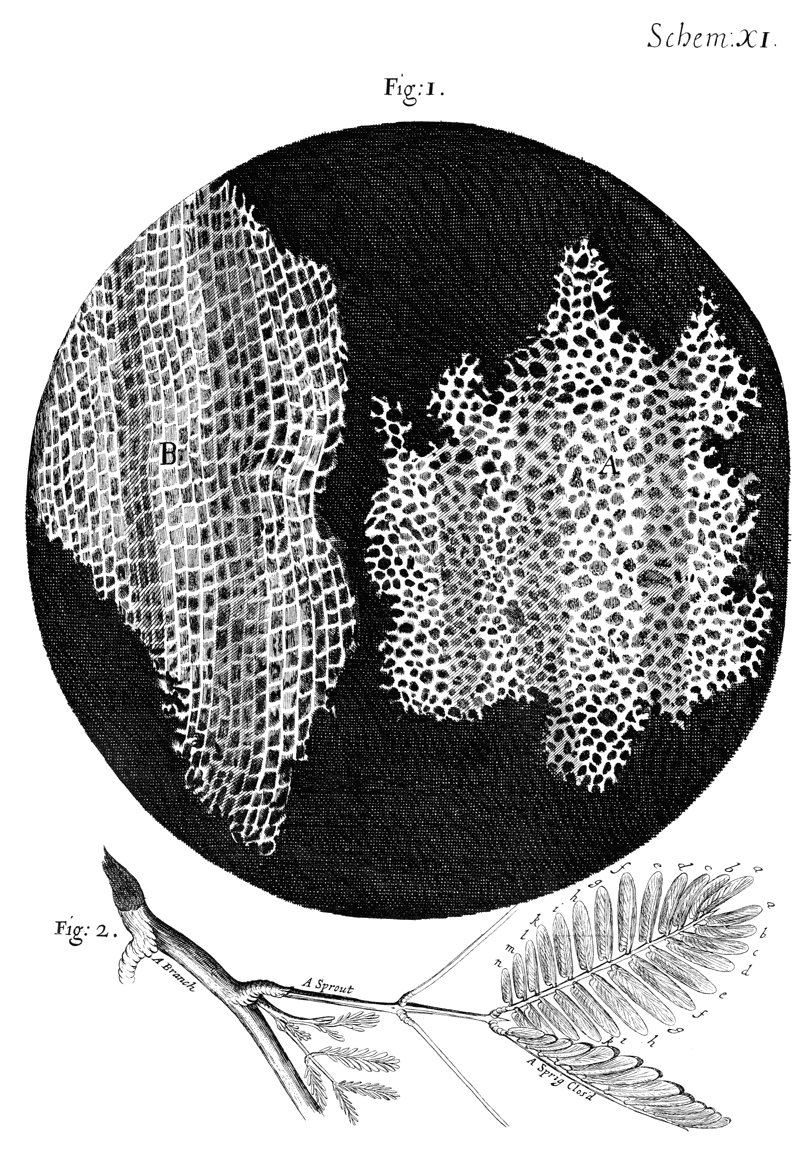

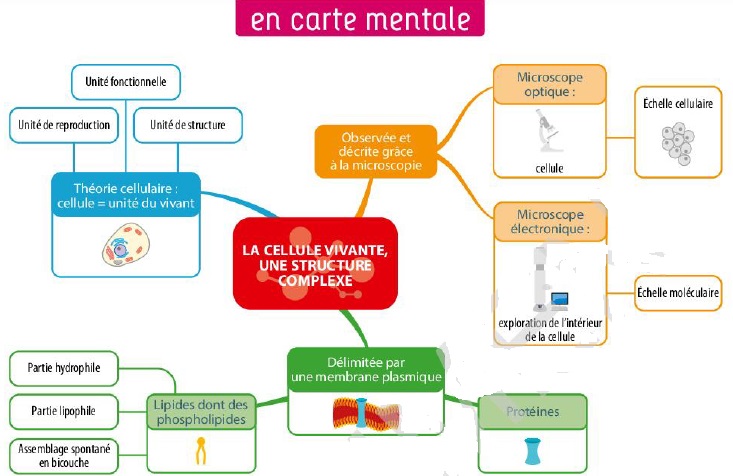

Chapitre 3: Une structure complexe : la cellule vivante1. La théorie cellulaire L'élaboration de la théorie cellulaire est le résultat de nombreuses observations permises notamment par les progrès du microscope optique. • En 1665, Robert Hooke (1635-1703), scientifique anglais, observe au microscope optique les petites alvéoles du liège, qu'il appelle « cellules ».

• Pendant longtemps, la théorie fibrillaire, qui propose que la fibre, par exemple les fibres musculaires, soit l'élément constitutif du vivant, connaît un réel succès parmi les savants et la théorie cellulaire ne s'impose pas rapidement. Le scientifique écossais Robert Brown (1773-1858) décrit un nouvel organite présent dans chaque cellule : le noyau. Puis le scientifique allemand Théodore Schwann (1810-1882) réalise de nombreuses études microscopiques du vivant et établit la correspondance entre les cellules animales et végétales. Vers 1838, Schwann énonce le premier la théorie cellulaire : tous les tissus, animaux et végétaux, sont constitués de cellules caractérisées par la présence d'un noyau. La théorie est complétée par Rudolf Virchow, qui montre que les tissus se régénèrent par division des cellules. La théorie cellulaire : la cellule est l'unité structurelle et fonctionnelle de tous les êtres vivants et toute nouvelle cellule se forme à partir d'une cellule préexistante par division cellulaire.  II. L'exploration des

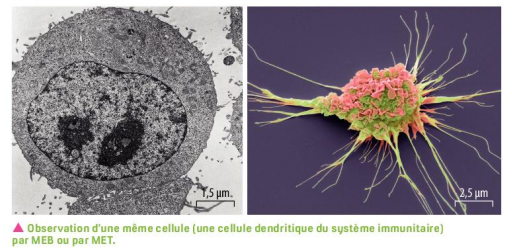

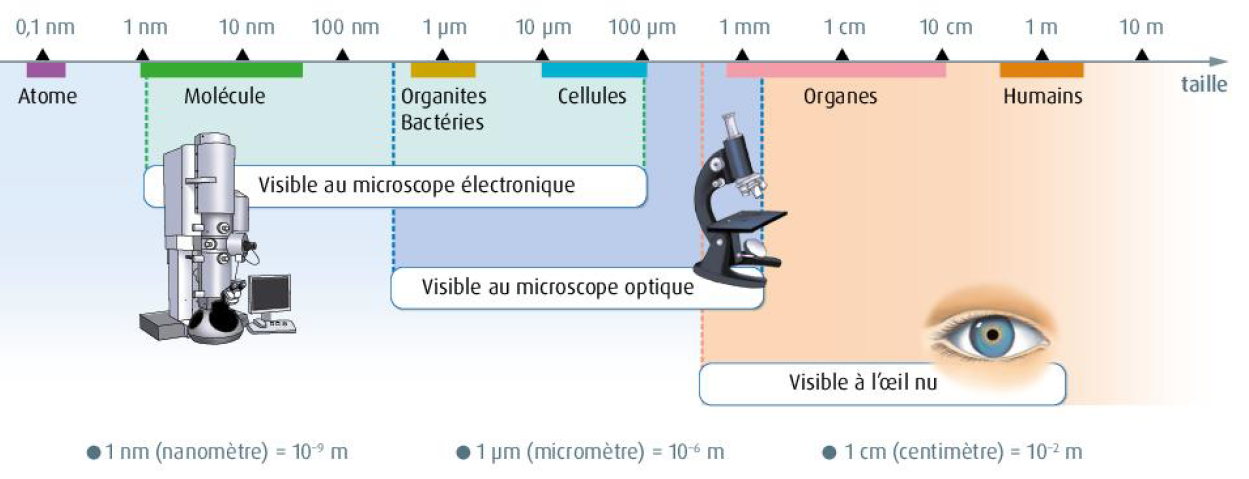

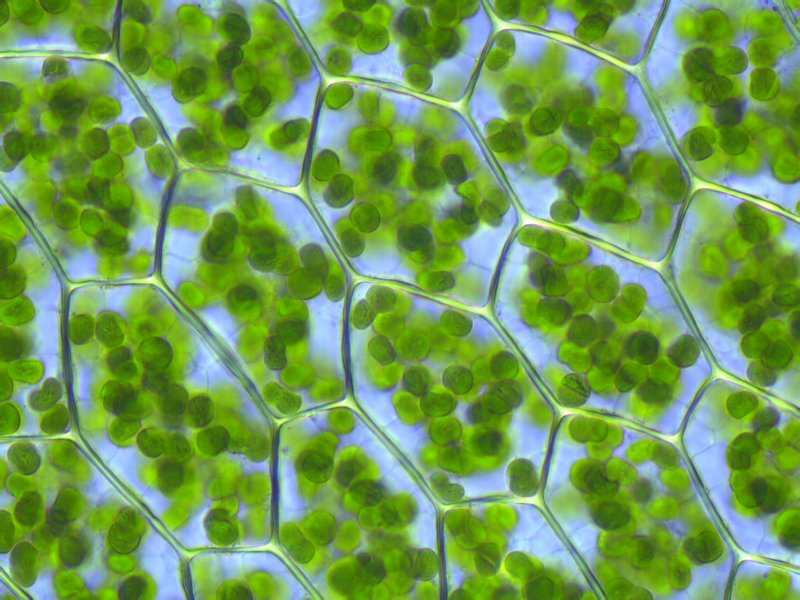

cellules au microscope :

Ce type de microscopie a permis d'affiner l'exploration de la cellule et la compréhension du lien entre échelle moléculaire et cellulaire.

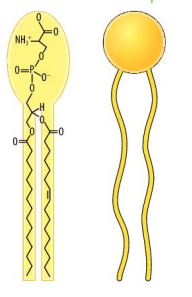

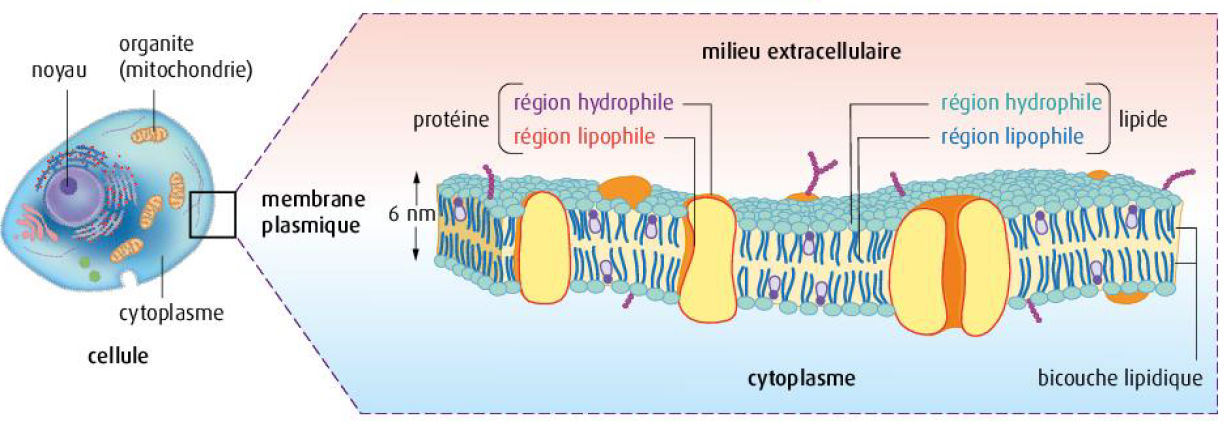

III. La membrane plasmique : limite entre intérieur et extérieur de la cellule

Les fonctions de la membrane

plasmique sont

essentielles

pour la cellule : en plus de son rôle structurel, la

membrane plasmique

est le lieu des échanges de matière et

d'information

entre la cellule et le

milieu extérieur. |